Par Eric Navenant– Aurélien Taboulet

Publié le 15 Mai 2025

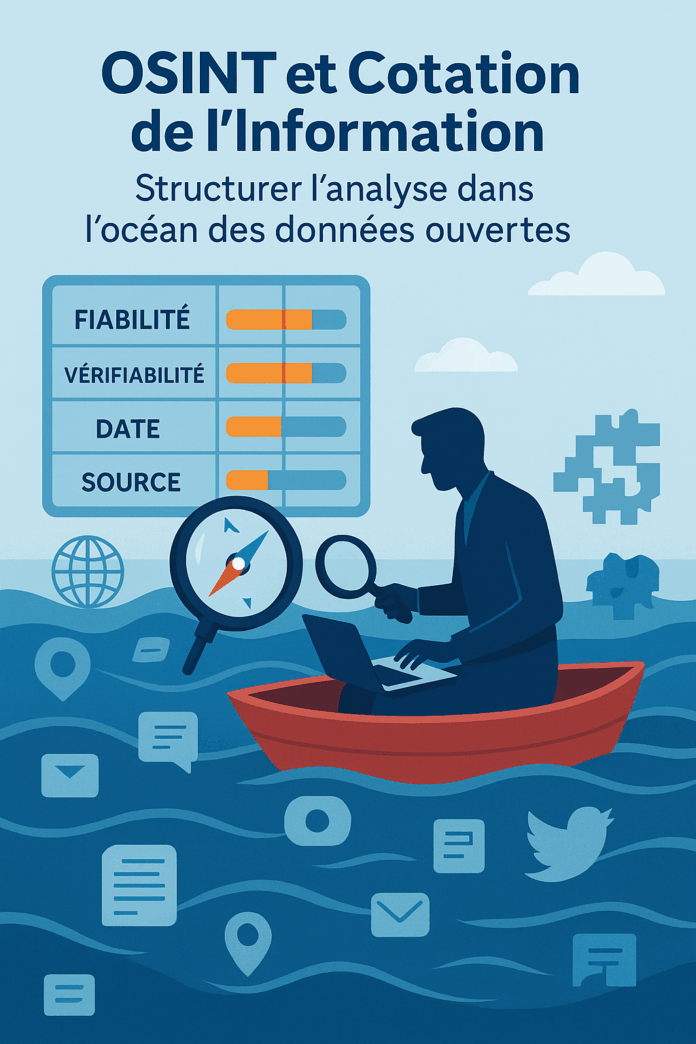

Comprendre la logique de cotation en OSINT

La cotation de l’information, bien connue dans les doctrines militaires (OTAN, TTA 150), repose sur une double évaluation systématique : celle de la fiabilité de la source et de la véracité de l’information. Chaque renseignement est ainsi classé selon un code bigame, comme B2 ou C3, qui guide son traitement.

– Fiabilité de la source (A à F) : s’évalue selon son historique, son identité et sa cohérence perçue.

– Véracité de l’information (1 à 6) : dépend de son recoupement avec d’autres éléments et de sa plausibilité intrinsèque.

Cette grille analytique permet d’objectiver le processus d’exploitation, de renforcer la traçabilité des jugements et d’établir une base commune d’interprétation dans les cellules d’analyse. Mais elle montre aussi ses limites face à la volatilité et à la désinformation caractéristiques du web.

Les défis contemporains de l’OSINT

Les environnements numériques bouleversent les repères traditionnels de l’analyse :

– Les sources sont instables, anonymes, parfois manipulatrices.

– Les données sont massives, non structurées et souvent redondantes.

– Les signaux faibles, indicateurs de phénomènes émergents, se noient dans le bruit.

Dans ce contexte, la cotation ne peut rester figée. Elle doit intégrer les spécificités du numérique, telles que le degré de structuration, le canal de diffusion ou encore l’automatisation partielle de l’analyse (filtrage, extraction de relations, graphes sémantiques…).

Une méthode opérationnelle en trois étapes

Pour faire face à cette complexité croissante, une méthode structurée en trois axes de cotation est proposée : Source – Véracité – Utilité. Ce triplet, simple et adaptable, permet une lecture opérationnelle immédiate de chaque item d’information.

1. Coter la fiabilité de la source

Chaque source est classée de A (experte, identifiée) à F (non évaluable), à partir de critères tels que son historique, sa spécialisation, sa stabilité, ou encore ses intentions présumées (influence, neutralité, manipulation).

2. Évaluer la véracité du contenu

Le contenu est ensuite coté de 1 (confirmé par plusieurs sources indépendantes) à 6 (non évaluable). L’analyste doit rester vigilant à ne pas confondre amplification algorithmique et confirmation réelle. Des outils de détection de redondance ou d’analyse syntaxique peuvent aider à renforcer cette étape.

3. Mesurer la valeur opérationnelle

Enfin, la pertinence de l’information dans le cadre de l’enquête est notée de H (haute valeur stratégique) à X (inutilisable). Ce classement rappelle une vérité opérationnelle souvent oubliée : une information douteuse peut parfois devenir un pivot d’enquête décisif si elle oriente vers des pistes à explorer.

De la méthode à l’intégration numérique

Ce triplet de cotation (ex : C3-H) peut être utilisé comme métadonnée dans un outil d’analyse visuelle (Maltego, Analyste Notebook…), intégré dans un moteur de recherche interne, ou injecté dans une base graphe pour automatiser le tri et la hiérarchisation des données. Il devient ainsi un pivot d’analyse interopérable, facilitant le travail collaboratif et la contextualisation continue des informations.

Une méthode souple, mais pas un automatisme

Ce système n’a pas pour vocation de figer l’analyse dans des cases rigides. Il s’agit d’un outil d’aide à la décision, et non d’un barème absolu. Il introduit une rigueur salutaire dans l’univers fluide de l’OSINT, sans effacer le rôle central de l’analyste.

Car au cœur du traitement, l’humain reste indispensable : sa culture, son intuition, sa vigilance. Aucun algorithme ne remplace la finesse du jugement, la capacité à détecter l’anomalie pertinente ou à relier les points faibles d’un puzzle encore flou.

Conclusion

À l’heure où le renseignement en sources ouvertes gagne en centralité dans les dispositifs de sécurité, de veille et de lutte contre les menaces hybrides, la méthode de cotation OSINT apparaît comme un standard opérationnel émergent. Flexible, interopérable et conçue pour l’action, elle constitue un rempart contre la désinformation et un levier d’efficacité dans le traitement du chaos numérique.

Mais au-delà des grilles et des matrices, c’est l’exigence intellectuelle et éthique de l’analyste qui doit continuer de primer. L’OSINT est un art autant qu’une science. Et comme tout art, il exige de la méthode… mais aussi du discernement.